Pada tahun 1962 Jurgen Habermas mencetuskan istilah ruang publik untuk pertama kalinya. Melalui buku The Structural Transformation of The Public Sphere, ia menjabarkan bahwa ruang publik adalah ruang yang mampu memediasi masyarakat dan negara[1]. Ruang publik sebagai lokus partisipasi masyarakat memfasilitasi terbentuknya opini publik melalui proses interaksi dan komunikasi sosial[2]. Namun, ruang publik yang dimaksud oleh Habermas berbeda dengan istilah public space yang selama ini kita kenal. Ia menawarkan konsep public sphere, sebuah ruang publik yang tidak hadir secara fisik namun mampu mengakomodasi masyarakat untuk saling bertukar pendapat. Public sphere kerap diidentikkan dengan media massa. Hal ini terjadi mengingat media massa memiliki kekuatan untuk merangkul khalayak secara startegis serta mampu mendorong terbentuknya opini publik.

Media massa sebagai ruang publik tengah diancam oleh sejumlah permasalahan. Menurut McKee, setidaknya ada lima masalah terkait ruang publik yaitu trivialisasi, komersialisasi, spectacle, fragmentasi, dan apati[3]. Trivialisasi diindikasikan dengan laju informasi dan pesan komunikasi yang terkesan sepele atau tidak penting. Komersialisasi dapat diamati dari penyesuaian konten media dengan keinginan khalayak sehingga semata-mata bersifat profit eriented. Sementara itu,spectacle dicirikan dengan ketidakmampuan masyarakat menyikapi informasi dalam konteks riil. Dapat dikatakan bahwa masyarakat hanya menjadi pengamat pasif. Fragmentasi berarti perpecahan yang mengakibatkan hilangnya pertukaran pendapat dalam ruang publik. Sementara apati dicirikan dengan nihilnya kepedulian masyarakat terhadap isu-isu yang bergulir dalam ruang publik. Ketika lima masalah ini semakin jenuh, maka dapat dipastikan ruang publik hanya menjadi sebuah konsep yang utopis.

Selain lima masalah di atas, Vincent Mosco berpendapat bahwa media sebagai entitas ekonomi politik juga tengah mengalami masalah komodifikasi. Menurutnya, komodifikasi adalah proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar[4]. Vincent Mosco membagi komodifikasi menjadi tiga bentuk yaitu:

- Komodifikasi konten: transformasi pesan menjadi sistem pemikiran penuh makna sehingga menjadi komoditi yang potensial untuk dipasarkan.

- Komodifikasi khalayak: media memanfaatkan khalayak sebagai komoditi untuk dipasarkan kepada pengiklan.

- Komodifikasi pekerja: keahlian para pekerja media dimanfaatkan seoptimal mungkin, bahkan dihargai tidak sepantasnya, untuk kepentingan produksi[5].

Jika dicermati, konsep komodifikasi serupa dengan komersialisasi. Keduanya bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penyesuaian konten media agar menarik minat khalayak ataupun pengiklan.

Salah satu bentuk komodifikasi yang banyak disajikan oleh media massa, utamanya televisi, adalah komodifikasi kemiskinan. Program yang menjual kemiskinan sebagai sajian utama dapat ditemui dalam “Jika Aku Menjadi”. Reality show ini tayang pertama kali pada 25 November 2007 di stasiun televisi TransTV. Jika Aku Menjadi mengajak partisipannya –mayoritas adalah perempuan cantik dan berasal dari kalangan berada– untuk tinggal bersama keluarga berpenghasilan rendah selama beberapa hari. Mereka akan diajak bekerja dan merasakan kehidupan a laorang miskin. Biasanya, para partisipan akan menangis sembari bercerita bagaimana memprihatinkannya kehidupan keluarga yang ia tumpangi. Pada sela-sela tangis, mereka kemudian merasa perlu untuk bersyukur karena memiliki kehidupan yang jauh lebih layak.

Di lain sisi, keluarga miskin akan ditampilkan begitu pasrah. Ketika partisipan menangis sembari mengomentari kehidupan mereka, keluarga miskin hanya mampu terdiam seolah-olah mereka semakin disadarkan betapa menyedihkan kehidupan yang mereka jalani. Tak jarang, keluarga miskin ini akan diminta untuk menceritakan kesulitan-kesulitan hidup yang mereka hadapi. Tentu saja semuanya diwarnai dengan uraian air mata dengan harapan dapat menyentuh hati khalayak. Representasi kemiskinan semacam ini dilakukan agar reality show tersebut mendapatkan rating tinggi sehingga dapat menarik pangsa iklan setinggi mungkin.

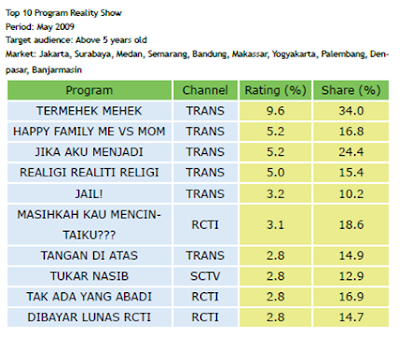

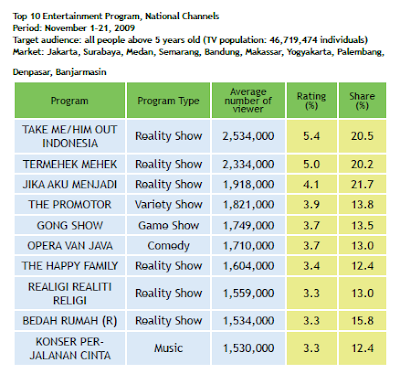

Jika Aku Menjadi dengan segera menjadi program televisi favorit. Hal ini terbukti dari hasil survei AGB Nielsen Juni 2009 yang menempatkan Jika Aku Menjadi dalam peringkat ketiga dari sepuluh reality show terfavorit bulan Mei 2009. Dalam hasil survei tersebut, Jika Aku Menjadi mendapatkan rating sebesar 5.2% dan sharesebesar 24.4%[6]. Keberhasilan Jika Aku Menjadi memunculkan banyak program serupa, di antaranya “Bedah Rumah” (RCTI), “Tangan Di Atas” (TransTV), “Tukar Nasib” (SCTV), dan “Dibayar Lunas” (RCTI). Bedah Rumah berhasil mendapatkanrating sebesar 3.3% menurut hasil survei AGB Nielsen November 2009[7], sedangkan ketiga program lainnya berhasil mendapatkan rating sebesar 2.8% menurut hasil survei AGB Nielsen Juni 2009[8].

Meskipun program semacam ini telah pudar kepopularitasannya pada lima tahun terakhir, media tetap tidak kehilangan akal. Saya mengamati bahwa komodifikasi kemiskinan yang dilakukan oleh media mengalami sedikit perubahan. Semula kehidupan dan keseharian orang miskin secara gamblang dihadirkan dalam satu program khusus, kini kemiskinan atau tepatnya ketidakberuntungan banyak diumbar dalam program-program ajang pencarian bakat.

Salah satu program ajang pencarian bakat yang konsisten menghadirkan cerita-cerita menyedihkan adalah Dangdut Academy. Program ini tayang pertama kali pada 3 Februari 2013 di stasiun televisi Indosiar. Dangdut Academy, atau biasa disingkat dengan D Academy, tayang setiap hari dengan durasi tayang yang luar biasa panjang: mulai dari pukul enam petang, minimal durasi 180 menit, maksimal durasi 270 menit, pengecualian untuk konser final 10-7 besar yang berdurasi 360 menit, sedangkan konser final 6 besar dst. berdurasi kurang lebih 390 menit[9].

D Academy dengan dangdut sebagai sajian utamanya banyak menyedot perhatian masyarakat Indonesia, utamanya kalangan menengah ke bawah. Para kontestan pun banyak berasal dari kalangan menengah ke bawah. Selain unjuk kemampuan dalam menyanyikan lagu dangdut, para kontestan juga diminta bercerita mengenai kehidupan yang merekajalani. Cerita yang dikisahkan akan berkutat seputar pengalaman pahit yang mereka jalani atau permasalahan keluarga yang seharusnya tidak perlu diumbar kepada publik.

Komodifikasi kisah-kisah ketidakberuntungan tersebut dapat dirasakan ketika D Academy menyoroti latar belakang kehidupan salah satu kontestan bernama Evi Masamba. Video-video di bawah ini menggambarkan bagaimana tim produksi D Academy mencoba menyajikan kisah haru hidup Evi Masamba untuk dinikmati oleh penonton. Pembawa acara menuntun Evi Masamba dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang terus membuat suasana menjadi begitu emosional. Sorot kamera akan diarahkan secara bergantian pada wajah Evi, para juri, dan penonton di studio yang menangis tersedu akibat cerita tersebut. Tim produksi kemudian tidak segan mempertemukan Evi dengan ibu dan neneknya yang telah lama terpisah. Kejadian ini sukses membuat penonton berurai air mata. Perpaduan antara musik dangdut dengan cerita “dangdut” pun berhasil mengantarkan D Academy sebagai program terfavorit pilihan pemirsa dengan rating mencapai 6%[10].

Kesuksesan D Academy memunculkan banyak kontes-kontes dangdut serupa yang turut dibumbui dengan kisah-kisah haru seputar kehidupan pribadi para kontestannya.

Keberadaan program-program televisi yang banyak menonjolkan kemiskinan dan ketidakberuntungan secara tidak langsung telah merendahkan golongan masyarakat tersebut. Tak peduli seberapa miskin seseorang, kita seharusnya tidak berhak merendahkan atau merasa lebih beruntung daripada mereka. Dalam program Jika Aku Menjadi, kita seringkali menemui adegan partisipan yang menangis di hadapan keluarga si miskin sembari berkomentar betapa keras kehidupan yang mereka jalani. Menurut saya, hal ini bukanlah sebuah tindakan yang bijaksana untuk dipertontonkan. Saya membayangkan bagaimana keluarga miskin ini akan justru semakin merasa iba dengan nasib mereka sendiri.

Program-program semacam ini harusnya mampu memberikan dorongan moral terhadap masyarakat miskin. Tim produksi perlu menanamkan kekaguman atas kegigihan hidup mereka dengan cara yang lebih bersahaja. Dorongan kepercayaan, inspirasi, keterampilan serta informasi yang berguna jauh lebih dibutuhkan daripada suguhan air mata. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka pemberian bantuan uang di akhir acara sebagai modal untuk memulai pekerjaan yang lebih baik akan menjadi lebih relevan.

Melalui peraturan yang ada, pemerintah dan lembaga regulator telah sedikit mengantisipasi keberadaan program melakukan komodifikasi atas kisah kehidupan golongan masyarakat tertentu. Contohnya dalam UU Penyiaran pasal 36 ayat 6 disebutkan bahwa “Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional”. Hal serupa juga tercantum dalam Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) pasal 6 serta 7, yang berbunyi ”Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi” serta “Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi”.

Lalu bagaimana seharusnya khalayak menyikapi program-program semacam ini? Sebagai entitas ekonomi politik yang berfokus pada pasar, media akan terus menyuguhkan program yang diminati oleh khalayak. Oleh sebab itulah, perubahan harus diawali dengan edukasi literasi media pada masyarakat. Menurut Potter, literasi media dapat diartikan sebagai gabungan perspektif yang digunakan audiens secara aktif saat mengakses media massa serta menginterpretasikan makna pesan yang diterima[11].

Literasi media dapat menjadi benteng audiens agar kritis terhadap isi media, sekaligus dapat menentukan informasi apa yang ia butuhkan dari media. Literasi media dibutuhkan di tengah kejenuhan informasi, tingginya terpaan media, dan berbagai permasalahan yang ada dalam arus informasi. Literasi media memberikan panduan tentang bagaimana mengambil kontrol atas informasi. Semakin baik kemampuan literasi media yang dimiliki oleh khalayak, maka ia akan mampu melihat batas antara dunia nyata dan dunia yang dikonstruksi oleh media[12].

Secara lebih spesifik, masyarakat Indonesia –yang mayoritas banyak mengakses televisi– mungkin akan lebih membutuhkan kemampuan teleliterasi. Teleliterasi adalah konsep yang mengidentifikasikan pengetahuan dan pemahaman khalayak selama menggunakan media massa televisi[13]. Teleliterasi berusaha mengaji konten-konten yang ditayangkan oleh televisi beserta efek apa yang mungkin dapat ditimbulkannya kepada para audiens.

Semakin baik tingkat literasi media dan teleliterasi masyarakat, maka hal tersebut turut mampu menentukan kualitas penyiaran. Program-program yang dibuat oleh stasiun televisi hakikatnya berpanutan pada selera khalayak. Hal itulah yang tengah terjadi saat ini, media memanfaatkan minimnya tingkat literasi media masyarakat untuk kepentingan mereka. Hal ini tentu bertentangan dengan kewajiban media dalam mengedukasi masyarakat.

[1] Ashadi Siregar. 2008. “Media & Public Sphere”. Terarsip dalam https://ashadisiregar.files.wordpress.com/2008/08/07_media-publicsphere.pdf. Diakses 7 Oktober 2015.

[2] Wisnu Martha Adiputra. 2012. “Problematika Ruang Publik”. Terarsip dalam http://wisnumartha14.blogspot.co.id/2012/05/problematika-ruang-publik.html. Diakses 7 Oktober 2015.

[3] Ibid.

[4] As’ad Mustofa. 2012. “Komodifikasi Kemiskinan oleh Media Televisi”. Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA. 3, (I), 1-14.

[5] Ibid.

[6] AGB Nielsen Newsletter edisi 34, Juni 2009. Terarsip dalam http://www.agbnielsen.net/Uploads/Indonesia/AGBNielsenNewsletterJunEng09.pdf. Diakses 9 Oktober 2015.

[7] AGB Nielsen Newsletter edisi 39, November 2009. Terarsip dalam www.agbnielsen.com/uploads/indonesia/agbnielsennewsletternov09eng.pdf. Diakses 9 Oktober 2009.

[8] AGB Nielsen Newsletter edisi 34, Op.cit.

[9] –. “D Academy”. Terarsip dalam https://id.wikipedia.org/wiki/D_Academy. Diakses 9 Oktober 2015.

[10] Richo Pramono. 2014. “Puncaki Program Pilihan, D Academy Indosiar Rayakan Keberhasilan”. Terarsip dalam http://dacademy.indosiar.com/news/read/puncaki-program-pilihan-d-academy-indosiar-rayakan-keberhasilan. Diakses 8 Oktober 2015.

[11] W. James Potter. 2013. “Media Literacy 6th Edition”. London: SAGE.

[12] Tim Peneliti Pusat Kajian Media Budaya Populer (PKMBP). 2013. “Model-Model Gerakan Literasi Media Dan Pemantauan Media Di Indonesia”. Yogyakarta: PKMBP & Yayasan Tifa.

[13] David Bianculli. 1992. “Teleliteracy: Taking Television Seriously”. New York: Continuum.

Rikasari, Diana. 2011. “Two and Half Cent”. Terarsip dalam http://dianarikasari.blogspot.co.id/2011/08/two-and-half-cents.html. Diakses pada 9 Oktober 2015.